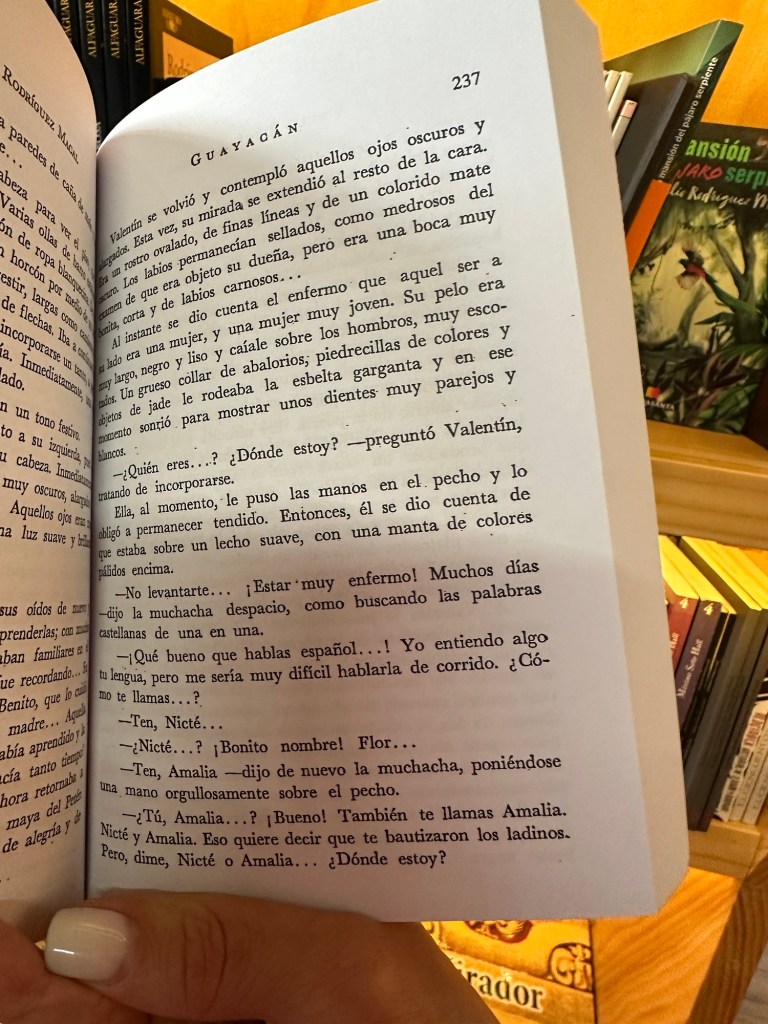

Mi padre leyó Guayacán a los dieciséis años. Así me lo contaron en repetidas ocasiones. Durante aquella lectura, dicen quienes saben, se enamoró. Desconozco los detalles de aquel sentimiento. El caso fue que o se enamoró del personaje o del nombre o de la historia que habita aquella protagonista. No lo sabré jamás a ciencia cierta. Lo que sé es que desde entonces, por gracia de Virgilio Rodriguez Macal, mi padre me nombró.

Todavía no conocía a mi mamá, para ese encuentro faltaban años. Tampoco tenía noción de cómo fundaría familia. Solo conocía, con toda contundencia, el nombre de su primera hija.

He sostenido muchas conversaciones imaginarias con él. Conversaciones sobre libros, sobre historias y autores . Atravieso la frontera de la vida-muerte con preguntas, las suelto como si fueran lanzas que cruzan dimensiones. Jamás he recibido respuestas o señales.

Con respecto a este libro y a este nombre que me nombra, hubiera querido despejar algunas interrogantes. ¿Qué te atrajo de la novela? ¿La selva? ¿La pugna? ¿El afán de Valentín? ¿Su dolor? ¿La vorágine del lugar y de los acontecimientos?¿La relación de Valentín con Nicté? ¿Ella? ¿El nombre a secas?

Me hubiera gustado conocer más de aquel adolescente que devoraba libros. Saber lo que leer provocaba en su interior. Aprender. Me hubiera fascinado contarle que sin aconsejarlo o motivarlo o exigirlo, su hija, la del nombre, heredó el mismo apasionamiento, que todo tipo de herencias sobreviven en la sangre. Decirle que los libros la transforman, la definen, que leer me salva.

Es tan poco lo que conozco de ese rasgo de mi padre, o de tantos otros. Guardo escasos conocimientos fundamentales en un lugar soleado de la memoria, a buen resguardo. Sé tan poco, desearía saber tanto, cada día más. Sé, por ejemplo, que aquel muchacho de dieciséis se enamoró en un libro y que a partir de aquella lectura, conocía, con toda contundencia, el nombre de su primera hija.